Alasan pertama kami berada di kosnya

adalah lokasinya yang terdekat di antara kos kami dan alasan kedua adalah kamar

kosnya yang paling layak untuk diisi oleh tiga orang secara bersama-sama—total

empat dengan dirinya. Kamar yang ia tempati memang terhitung luas dibandingkan

dengan kamar kos pada umumnya, maklum kosan eksklusif yang dihuni para pemilik

roda empat.

Seorang satpam membukakan pintu

gerbang, menyapa ramah pemilik mobil dan menutup kembali pagarnya. Teman

kami—si penghuni kos, mengambil lahan parkir yang telah diberi kanopi dan papan

penanda dengan namanya, Ardian Tanusudibyo.

Bangunan kosnya berbentuk U,

dengan halaman parkir di tengah. Selain Ardian sudah ada dua mobil yang

menghuni masing-masing lahan parkir mereka dan masih ada lima lahan parkir lain

yang kosong. Dengan posisi lahan parkir seperti ini, setiap orang sebenarnya

bisa mengawasi mobil yang keluar masuk bahkan memastikan apakah penghuni kamar

tertentu sudah kembali ke kamar kos. Tapi siapa yang peduli, sudah ada satpam

yang menjaga di depan pagar 24 jam tanpa perlu khawatir ada kendaraan yang

hilang ataupun terjebak jam malam.

Kamar Ardian berada di lantai 2.

Tepat di sebelah tangga.

“Sorry ya, agak berantakan.”

Dia jelas berbasa-basi ketika

mengatakannya.

Ardian Tanusidbyo merupakan lelaki

yang paling tampan dan murah hati di antara dua lelaki yang bersamaku dalam

kelompok ini. Dan sebenarnya aku sempat merasa beruntung karena berada dalam satu

kelompok dengan Ardian yang terkenal sebagai pangeran kampus Ekonomi.

“Berantakan apanya Di? Kamar lu mending banget

dibanding kamar gue,” candaku sembari melepaskan sepatu di depan pintu.

Memasuki kamarnya yang begitu minimalis. Dalam arti yang sebenarnya.

Hanya sebuah kasur, kursi dan

meja yang dihuni oleh laptop, printer dan rak buku yang menempel di dinding.

Berderet-deret buku perkuliahan tersusun rapi, dari buku dengan ukuran terbesar

hingga terkecil. Di sebrang tempat tidur terdapat sebuah televisi yang menempel

di dinding dan sebuah rak tempel tempat Ardian menaruh gelas air minum bersama

beberapa makanan kecil.

Ardian menggelar karpet yang ia simpan di

sudut dinding. Menawarkan kami untuk duduk dan memulai apa yang harus kami

kerjakan. Tanpa banyak basa-basi Ardian membagi tugas dan secara tidak langsung

memaksa kami menyelesaikan pekerjaan kelompok seefektif mungkin. Tak ada

pembagian materi yang membuat sakit hati ataupun topik pembicaraan yang

mengalihkan inti berkumpulnya kami di sini.

Semua tugas selesai tepat ketika

azan magrib berkumandang. Ardi meminta ijin ke kamar mandi, meninggalkanku dan

dua orang lain—yang asik berdiskusi tentang sebuah game yang tak kumengerti. Sembari menunggu, kuperhatikan isi kamar

Ardian yang benar-benar tak banyak, kuamati potret keluarganya yang hanya

terdiri oleh ibu, ayah dan Ardian sendiri.

Ayahnya tampak seperti ayah yang

tegas, membentuk Ardian menjadi anak lelaki yang tampak sempurna dan ibunya

memiliki tatapan yang teduh, seperti penyeimbang di antara ketegasan dua lelaki

yang menatap kamera dengan tajam.

Kualihkan pandanganku ke rak buku

yang menempel di dinding. Sebagian besar adalah buku yang kukenal—buku

perkuliahan, yang jelas aku pun memilikinya. Sisa yang lain adalah novel-novel

dengan judul yang tak familiar.

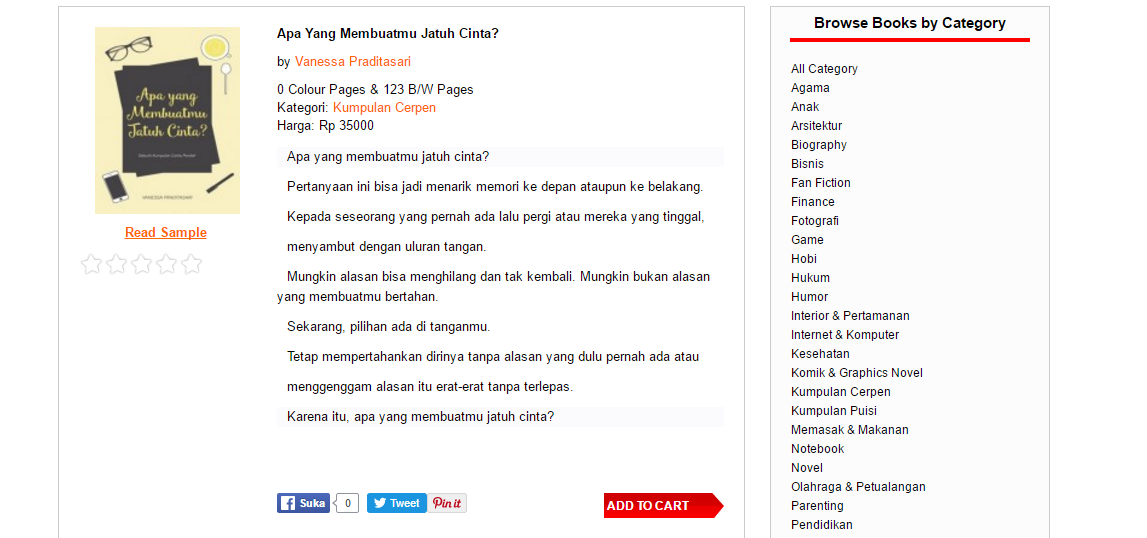

Di antara semua buku tebal itu,

terselip sebuah buku tulis yang tak biasa. Tak berada di urutan yang tepat,

diapit oleh dua buku materi perkuliahan. Tanganku tergelitik untuk menarik buku itu

dari tempatnya. Membuka halaman pertamanya yang bertuliskan.

“Diary?”

“Saras?”

Suara Ardian mengusik fokusku

dari buku yang terbentang di atas tangan. Terbuka lebar pada halaman pertama,

mengundang senyuman dan gelengan kepalanya.

Tangan Ardian meraih buku yang

berada di tanganku. Menutupnya lalu mengembalikannya ke tempat semula. Masih

dengan senyuman, ia pandangi rak buku itu sekali lagi dan berpaling. “Kalian

mau makan dulu atau langsung aku antar ke kampus?”

“Boleh sih kalau mau makan dulu.”

“Ngikut aja deh. Lu gimana Ras?”

“Eh—“ terkejut, kukembalikan

fokusku kepada dua orang teman yang menunggu jawaban. “Boleh sih. Gue laper,”

ujarku kemudian sambil tertawa hambar. Mataku berusaha menangkap ekspresi

Ardian, sepertinya aku sudah berbuat lancang dengan menyentuh ruang pribadinya,

haruskah aku meminta maaf atau—.

“Ya udah kalau gitu. Makan dulu.”

Kuanggukkan kepala mengikuti

langkah Ardian yang sudah didahului dua temanku yang lain. Sekedar memastikan,

kupanggil namanya. Hendak kuucapkan kata maaf sebelum ia bertanya,” Lu mau

makan apa Ras?”

“Ah—apa aja boleh sih.”

“Yang searah kampus aja Di, biar

nggak kejauhan balik kampusnya.”

“Lagian udah magrib juga,

sekarang kan kampus ada jam malamnya segala.”

“Eh, sejak kapan?” tanyaku

kemudian. Kulupakan niatku untuk meminta maaf, cara Ardian mengalihkan topik

seolah tidak ingin membahasnya. Kuanggap saja tidak terjadi apa-apa toh—aku

belum membaca apapun.

“Sejak kasus pembunuhan berantai

itu, lu seriusan nggak tau Ras?”

Kugelengkan kepala. “Berantai?

Sejak kapan kok berantai?”

“Sejak tiga bulan lalu. Korbannya

anak kampus kita, polanya sama. Katanya sih kalau sesuai urutan kampus, bulan

depan anak fakultas—“

“Ekonomi.”

Ardian memotong pembicaraan kami

tepat ketika ia menutup pintu mobil. “Kalau dari pintu masuk kampus, fakultas Hukum, FISIP, Psikologi, Ekonomi—“ dia menekan

tombol start engine dan mengatus suhu

pendingin sebelum menekan pedal gas,”katanya sih gitu.”

“Serius? Kok serem.”

“Makanya jam 10 malam satpam

kampus ngeronda muterin kampus. Mastiin nggak ada lagi mahasiswa setelah jam

segitu.”

“Ah—“ kuanggukkan kepala ragu,

entah perasaanku saja atau memang Ardian sempat melirikku dari spion dalam

ketika hendak berbelok keluar dari kawasan kosnya.

Setelah itu tak ada pembicaraan

lagi tentang pembunuhan berantai yang terjadi di kampus kami. Presentasi yang

akan dimulai di bulan berikutnya lebih menjadi topik utama pembicaraan, tapi

entah bagaimana topik itu menarik rasa penasaran membuatku mencari tahu berita

tentang pembunuhan berantai itu di malam setelah kepulanganku dari kos Ardian.

Hari demi hari berlalu berita

yang kubaca di malam itu hanya menjadi memori. Menginjak hari pertama bulan

September terjadi sedikit masalah yang membuatku kembali lagi ke kos Ardian

setelah terakhir kali dan pertama kali

kami mengerjakan tugas kami bersama.

Kamarnya masih tampak sama, tak

ada yang berubah. Ketika Ardian hendak mengambil laptopnya dari atas meja dan

membereskan kopian tugas yang harus kami kumpulkan, ponselnya berbunyi nyaring.

Sejenak ia melihat nama penelponnya sebelum memintaku mempersiapkan semuanya untuk

presentasi, terburu-buru Ardian keluar dari kamarnya untuk menjawab telepon.

Laptop sudah kumasukkan.

Kertas-kertas di atas meja pun sudah kusiapkan dalam map. Ardian tak kunjung

kembali, tak ada pula di beranda lantai dua ketika kulongokkan kepala melewati

pintu. Kuputuskan untuk menunggu di dalam kamar dan memerhatikan kembali potret

keluarganya, lalu rak buku, termasuk buku tulis yang masih tampak ganjil di

antara buku-buku lainnya.

Rasa penasaran menggelitik,

tentang bagaimana isi buku diary

seorang anak cowok. Apakah sama dengan diary

anak cewek yang penuh dengan kisah cinta dan perasaan mereka atau bagaimana—dan

ini diary seorang Ardian, lelaki yang

tampak begitu sempurna.

Jariku menarik buku tulis itu

keluar dari rak. Membuka halaman pertamanya. Halaman keduanya lalu halaman

ketiganya yang kosong. Dahiku mengkerut, kutempelkan ibu jari di sisi buku dan

kulepaskan dengan cepat hingga tampak halaman yang berisi tulisan.

Kubaca isinya dengan sebuah judul

nama di atasnya.

Thalia Dara G. Fakultas FISIP.

Kartu perpustakaan seorang

perempuan berkulit sawo matang dengan rambut sebahu tertempel di sana. Dahiku

mengkerut memastikan nama yang terdengar familiar. Tapi siapa, aku tak merasa

mengenal seseorang dari jurusan FISIP.

Halaman selanjutnya bertuliskan

nama lain.

Yunita Chandra. Fakultas

Psikologi.

Kali ini kartu mahasiswa yang

tertempel di halaman buku, dari fotonya tampak seorang perempuan berjilbab yang

mengenakan kacamata. Bukan wajah yang familiar tapi nama ini begitu familiar.

Entah bagaimana begitu familiar.

Kubalik halaman-halaman

sebelumnya. Tampak sebuah nama lain dari Fakultas Hukum. Sebuah kartu

perpustakaan kembali tertempel di halaman.

Aku berusaha mengingat siapa

orang-orang ini.

Korban pertama Fakultas Hukum, kedua Fakultas FISIP, ketiga Psikologi.

Thalia Dara G, Yunita Chandra. Selalu ada identitas korban yang raib, sehingga

polisi menyimpulkannya sebagai—

“Menurut kamu gimana Ras?”

Buku di tanganku terjatuh,

kubalikkan badan. Kurasakan dingin menyergap hingga tanganku gemetar, ketika sosok

Ardian berdiri tepat di hadapanku. Secara tiba-tiba dadaku sesak, kamar kosnya

yang kukira luas terasa menyempit, mengecil, hingga membuatku seolah tersudut,

ciut.

Ardian tersenyum, seperti

senyuman ketika aku menemukan buku itu pertama kali. Ataupun senyuman ketika

mengembalikan buku itu ketempatnya. Senyuman yang seolah memberitahuku apa yang

akan diperbuatnya.